教育困局:从“鸡娃”到“躺平”集体焦虑,一场没有赢家的马拉松

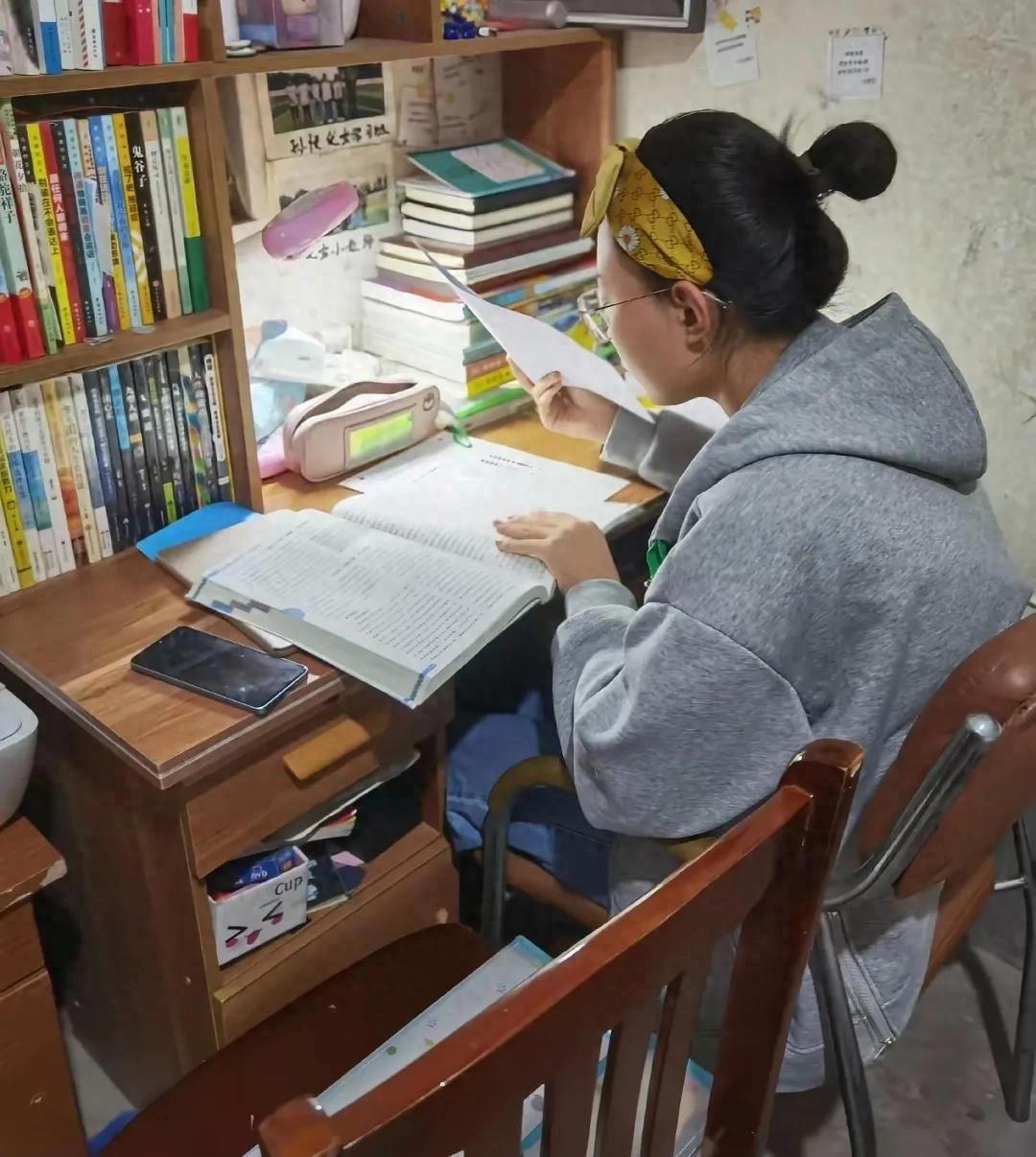

凌晨1点的台灯下,谁在替孩子“写”人生?

深夜11点,北京某小区的一扇窗户仍透出灯光。一位母亲正陪着五年级的儿子修改作文,桌上摆着英语单词本和奥数题。这样的场景在中国家庭中早已司空见惯。从幼儿园的“幼小衔接班”到大学的“就业焦虑症”,一场以教育为名的马拉松,正裹挟着学生、家长、教师乃至整个社会,陷入一场疲惫而无奈的“军备竞赛”。

一、就业难倒逼教育内卷:学历通胀下的“高学历陷阱”

教育部数据显示,2023年中国高校毕业生预计达1158万,创历史新高,而智联招聘报告称,约40%的毕业生求职时面临“学历与岗位不匹配”的困境。与此同时,一条隐形的“学历鄙视链”悄然形成:985优于211,硕士起步价,博士才有竞争力。

案例:上海某双非院校硕士生小林,投递200份简历后只收到3个面试邀请。“HR直接问我本科是不是211,不是的话连机会都没有。”这种“学历通胀”迫使家长从小学开始布局:重点小学→名牌初中→顶尖高中→985大学,成为一条不容出错的“标准路径”。

二、补习经济狂飙:每年2万亿的“焦虑税”

中国家庭教育支出约占家庭收入的30%,课外培训市场规模在“双减”前一度突破2万亿。尽管政策重拳整顿学科类培训,但需求并未消失,而是转入“地下”:住家教师每小时500元,高端研学营5天收费过万,甚至出现“咖啡厅补习”的隐蔽模式。

某教育机构调研显示,70%的小学生每周参加至少3门补习班,而初中生平均睡眠时间仅6.5小时,低于教育部要求的8小时。家长李女士坦言:“都知道孩子累,但别人都在补,我们不敢停。”

三、家校关系异化:当老师成为“指挥官”

“家长群”成了现代家庭的“第二办公室”。老师一条“请监督孩子完成手抄报”的通知,能让全家熬夜奋战;一次随堂测验排名,可能引发家长群的“地震”。某小学班主任透露:“布置作业时不得不考虑家长能否辅导,甚至要录视频讲解,否则会被投诉‘不负责任’。”

教师在升学压力下被迫“转移责任”,家长在焦虑中沦为“助教”,而本该独立的儿童反而失去了自主学习的能力。心理学专家指出:“这种越位式陪伴,本质是成人对不确定未来的恐慌投射。”

四、政策与现实的拉锯战:减负20年,为何越减越重?

从1999年教育部首次发文“减轻中小学生过重负担”,到2021年“双减”政策落地,二十余年的政策努力始终难破困局。根源在于单一评价体系未变:中考分流50%的“普职比”,高考“一考定终身”,用人单位“唯名校论”,形成环环相扣的压力链。

某二线城市重点中学试行“无作业日”,结果家长集体抗议:“不布置作业,中考怎么办?”政策善意与个体理性选择之间,始终横亘着结构性矛盾。

五、破局之路:教育回归本质需要全社会“松绑”

北京、上海等地试点“综合素质评价”,将社会实践、艺术素养纳入中考,但需警惕“拼爹式研学”等新不公平。

德国“双元制”职业教育模式被多次借鉴,但改变“蓝领低人一等”的观念仍需时日。

成都一位父亲在“退群”宣言中写道:“我拒绝用孩子的睡眠换取老师的满意,他的健康比分数重要。”

教育不是一场“你死我活”的战争

当教育异化为军备竞赛,所有人都成了“人质”。或许,破解困局的第一步,是承认孩子的未来不必只有一种脚本——允许他们考不上名校,允许他们热爱劳动,允许他们拥有“无用”的爱好。毕竟,教育的终极目标不是培养“完美的做题家”,而是塑造“完整的人”。

如果你是家长,会选择加入“鸡娃”大军,还是让孩子“自然生长”?欢迎在评论区分享你的观点。