转《重庆来福士广场南塔结构设计》

转自建筑结构《重庆来福士广场南塔结构设计》作者:韩小娟, 朱立刚, 涂望龙, 梁金铜, 王隽

[摘要] 针对重庆来福士广场南塔不对称的外框柱立面造型进行了P-Δ 影响分析、稳定性屈曲验算以复核结构稳定性及安全性,对曲线引起的水平变形进行了复核。针对结构平面及立面开洞,通过结构振型对比判断外框梁、连梁、避难层墙体等连系构件的重要程度及敏感性,对其在左右半塔不同水平力工况下进行了承载力验算,并在核心筒不对齐开洞两侧采用增设扶壁柱及局部楼板加厚等构造措施。针对4 座塔楼屋顶与空中连桥相连,进行了单塔及多塔模型对比分析,塔楼按包络工况进行设计,分析结果也给空中连桥的基础支座设计与塔楼之间的相互作用分析提供参考。

[关键词] 重庆来福士广场; 不对称曲线立面; 多塔; 核心筒曲线开洞; 超高层建筑; 抗震设计

1 重庆来福士广场项目概况

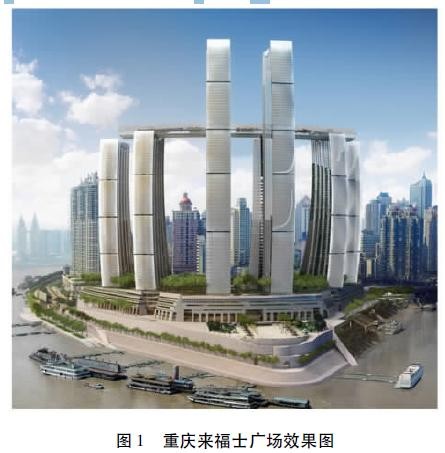

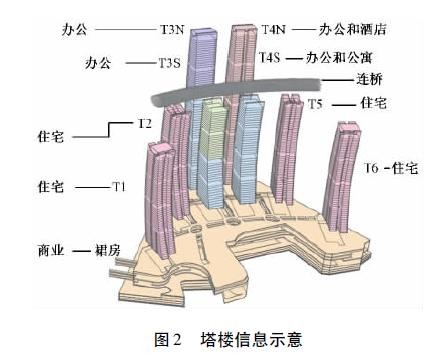

重庆来福士广场项目位于朝天门广场与解放碑之间,即重庆市渝中区渝中组团D 分区4-1 /02 号地块,总建筑面积约为1 123 000m2,由8 栋高层建筑、6 层商业裙房和3 层地下室组成,是集大型购物中心、高端住宅、办公楼、服务公寓和酒店为一体的城市综合体项目。8 栋塔楼的建筑外立面形似中国古代舰队,其中T1,T2,T3S,T4S,T5,T6 高度基本相同,统称南塔; T3N,T4N 统称北塔,工程效果图如图1 所示,塔楼信息如图2 所示。

T1,T6 结构高度为227m,典型层高为3. 5m,东西向平面尺寸为31m,北面呈帆形,南北向平面尺寸沿结构高度为45 ~ 61m 不等,为46 层高端住宅;T2,T3S,T4S,T5 高度为238m,东西向平面尺寸为31. 8m,北面呈风帆形,南北向平面尺寸沿结构高度为44 ~ 61m 不等,其中T2,T5 为高端住宅,典型层高为3. 5m,为47 层,T3S,T4S 为办公楼( T4S 有一半用作3. 5m 层高的公寓) ,层高4. 3m,T3S 为40层,T4S 为43 层。T2,T3S,T4S,T5 在屋顶通过一座空中花园连桥彼此相连,连桥长约300m,宽约30m,离地面约250m。

T3N,T4N 高度约360m,东西向平面尺寸为38m,南北向北面呈帆形,平面尺寸沿结构高度为32 ~ 45m 不等,为72 ~ 75 层的综合商住楼。T3S 和T3N 之间、T4S 和T4N 之间分别有一宽约7m 和宽约20m 的小连桥连接。本文主要介绍南塔的结构设计情况。

2 南塔基本信息

2. 1 荷载

南塔主要功能为高端住宅、办公楼及公寓,荷载根据业主的使用要求及《建筑结构荷载规范》( GB50009—2012) [1]取用。由于结构曲面立面造型及存在连体结构的复杂性,本项目邀请安邸咨询上海有限公司( RWDI) 对此项目的风荷载进行了专项研究,同时在中国建筑科学研究院建研科技股份有限公司( CABR) 的风洞实验室进行了独立的第三方风洞试验验证。最终,结构设计风荷载取风洞试验报告[2]结果。地震设计反应谱形状参数按规范取用,加速度峰值采用场地安全评估报告,小震加速度峰值为25gal,中震和大震的峰值加速度按照小震安评与规范之比进行相应放大,分别为70,175gal; 最大影响系数多遇地震为0. 056 3,设防烈度地震为0. 157 5,罕遇地震为0. 393 8; 场地特征周期统一按照多遇与设防烈度地震为0. 45s,罕遇地震为0. 50s。场地类别为Ⅲ类,阻尼比为0. 05,详见重庆来福士项目超限审查报告[3]。

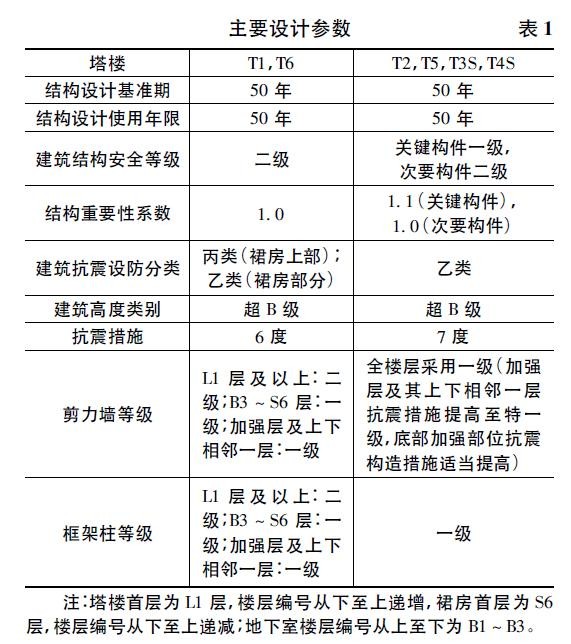

2. 2 主要设计参数

T1,T6 根据《建筑抗震设计规范》( GB 50011—2010) [4]( 简称抗规) 及《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ 3—2010) ( 简称高规) [5]进行主塔楼结构分析和设计。由于T2,T5,T3S,T4S 顶部有连桥,结构设计要求相对T1,T6 有所提高。南塔采用的建筑物分类参数如表1 所示,表中关键构件指核心筒及连梁、伸臂桁架、腰桁架、T2,T3S,T4S,T5 的外框柱和外框梁、支撑景观天桥的各塔楼屋顶的深梁及其他注明的重要构件; 次要构件指除重要构件以外的其他结构构件。

2. 3 南塔结构体系介绍

T2,T5 结构体系为带加强层( 伸臂桁架、腰桁架) 的框架-核心筒体系。地震作用和风荷载产生的剪力及倾覆力矩由周边框架、核心筒和伸臂桁架组成的整体抗侧体系共同承担,其中框架柱在加强层处由伸臂与核心筒连接形成了共同作用的整体,腰

桁架协调框架柱之间的差异变形,使得伸臂桁架和腰桁架在加强层保持协调。总体来说,框架柱与伸臂桁架和核心筒共同承担倾覆力矩,核心筒承担主要剪力,外框承担一部分剪力。重力荷载通过楼盖传递给核心筒和周边框架结构。核心筒和外框筒向下延伸,穿过地下室直达基础,通过腰桁架的协调作用使得各柱受力均匀。

T3S,T4S 结构体系与T2,T5 类似,但由于核心筒尺寸较小,且除了空中走廊,屋顶还有通向北塔的连桥,荷载较重,伸臂桁架数量比T2,T5 多。

与T2,T5 相比,T1,T6 外形及层高基本相同,但由于屋顶没有连桥相连,结构体系为框架-核心筒-腰桁架,经过伸臂敏感分析并考虑成本控制,未设置伸臂桁架。

3 南塔项目特点

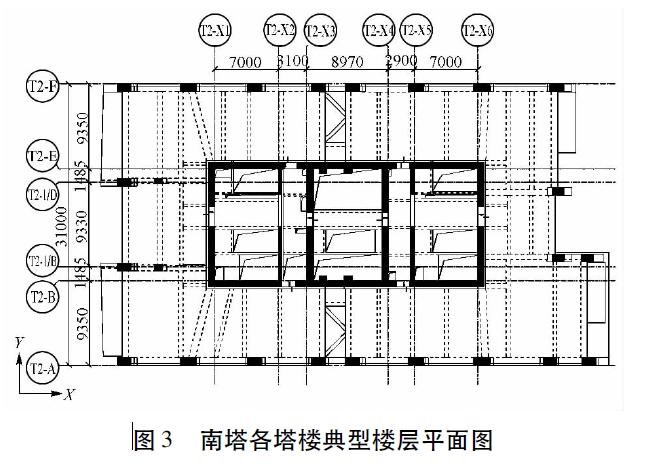

南塔各塔楼典型楼层平面图如图3 所示。各塔

楼相似的外形和结构形式为屋顶连桥的支座具备相似的刚度提供了良好的前提。以T2,T5 塔楼为例,南塔塔楼主要有以下特点:

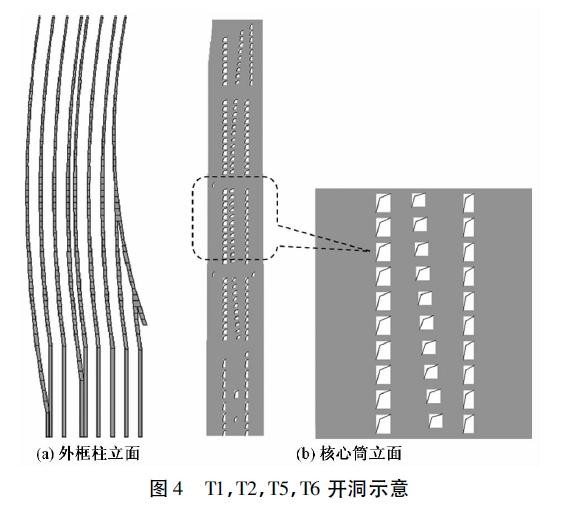

( 1) 立面曲线,所有外框柱均为单方向弯曲曲线,斜度约0° ~ 15°,裙房顶处直柱变斜柱处的角度最大,个别可达到20°,T1,T2,T5,T6 开洞示意如图4 所示。

( 2) 由于塔楼建筑平面布置及机电通风需要,核心筒立面上开洞在各楼层不能相互对齐,与外框柱呈相似的曲线布置,同时在立面开洞位置的平面上也存在开洞。

( 3) T2,T3S,T4S,T5 顶部由连桥相连,各塔楼之间存在一定的相互影响。

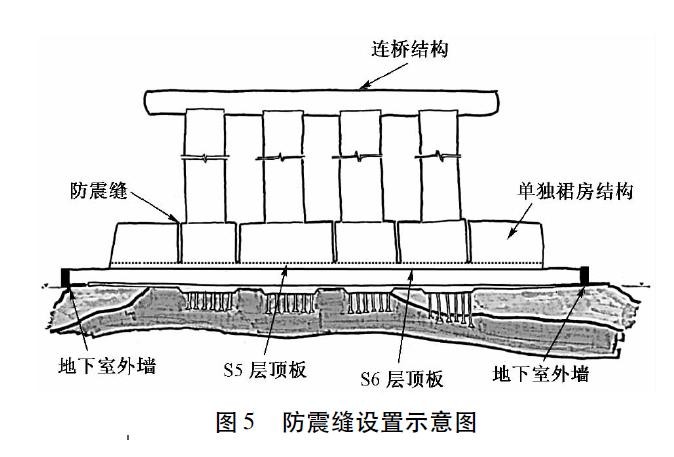

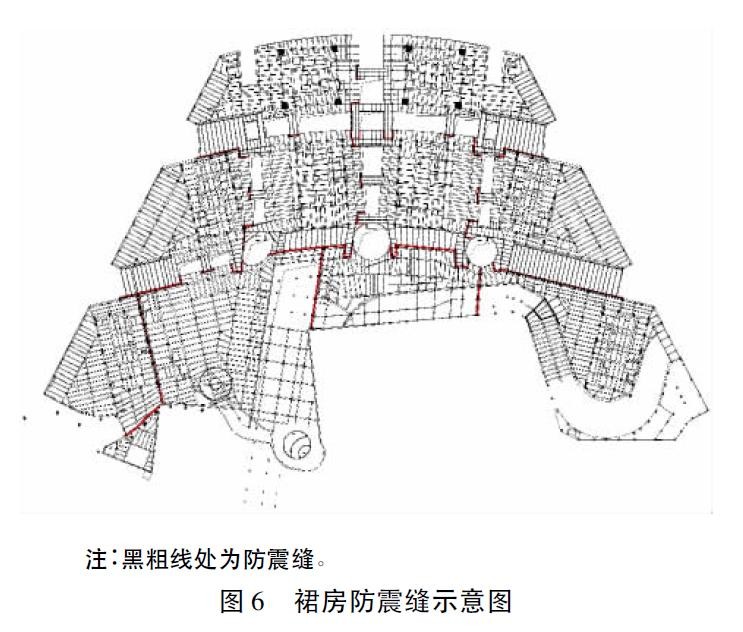

( 4) 嵌固层在筏板顶部,并与一定范围的裙房相连,而且在S5 层( 即筏板上第5 层) 整个项目连接成一体,组成箱体来提高整体刚度,防震缝设置示意如图5,6所示。

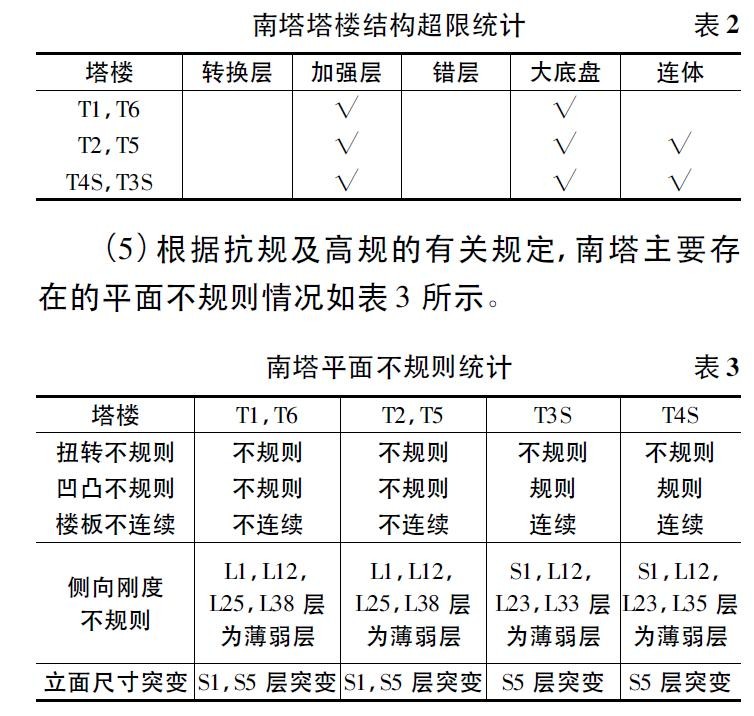

由以上分析可以看出,南塔存在多重复杂超限,如表2 所示。

4 针对南塔特点的“对症”分析

4. 1 针对立面曲线的思考及分析

4. 1. 1 P-Δ 效应影响分析

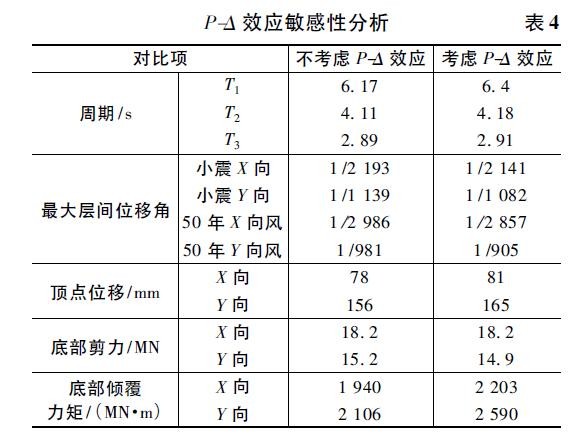

由于塔楼在立面上是曲面,相对于立面对称的结构,P-Δ 效应会有所增大,因此,对比分析了P-Δ 效应对结构的影响,分析结果如表4 所示。可见P-Δ 效应对结构影响较明显,塔楼设计时需考虑该项影响。

4. 1. 2 稳定性分析

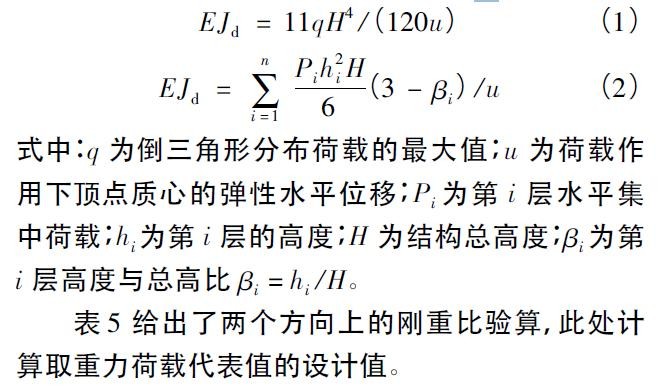

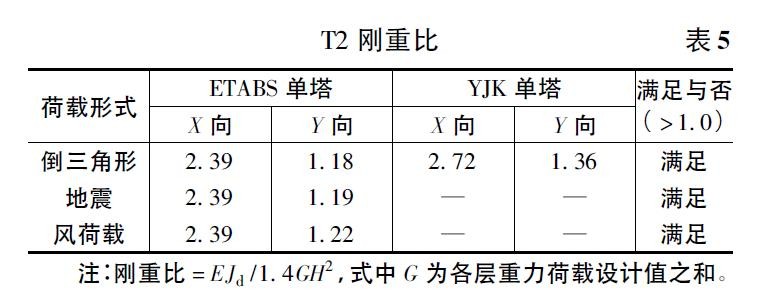

对于不对称立面曲线带来的整体稳定性问题,在设计中从刚重比及整体屈曲分析两个方面进行计算复核,以T2 验算为例。根据高规,塔楼整体稳定应符合规范刚重比要求。考虑到T2 顶部有大连桥,即顶部存在很大的集中力,按照规范中倒三角形荷载分布计算的刚重比存在一定误差,故分别采用倒三角形、结构实际承受的风荷载、结构实际承受的地震作用三

种荷载模式进行相互校核,计算结构弹性等效侧向刚度。

对于倒三角形荷载,结构的弹性等效侧向刚度可按式( 1) 计算; 对于一般的风荷载或地震作用分布形式,结构的等效侧向刚度可按式( 2) 计算:

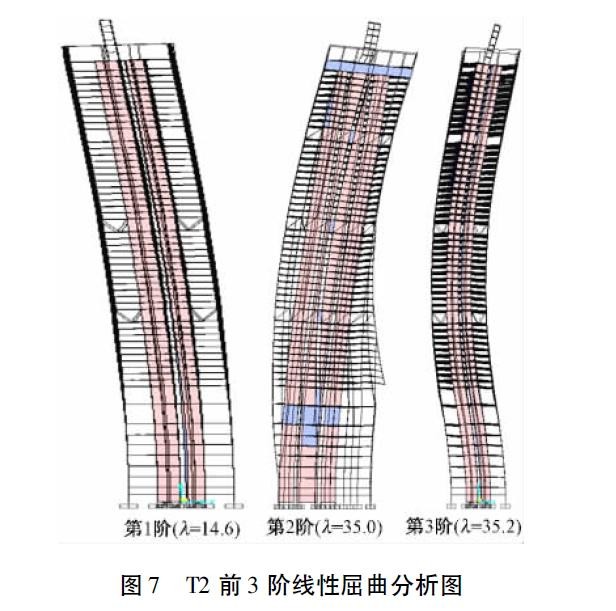

为了进一步验证T2 的稳定性,采用SAP2000V14. 1. 0 对结构进行整体屈曲分析。框架柱、梁、支撑等采用梁单元,剪力墙采用壳单元,并按线性及几何非线性两种方法分别进行了研究。

线性屈曲分析是在弹性阶段选取1. 0 恒载+1. 0 活载这一荷载分布模式进行的。图7 为T2 结构前3 阶线性屈曲分析图形,图中第1 阶为结构短轴方向失稳,第2 阶为结构整体长方向失稳,第3 阶为结构短方向二阶失稳。之后结构的各阶模态为整体扭转及局部薄弱层渐次出现局部屈曲,核心筒未发生屈曲。结构模态整体失稳的屈曲系数λ 均大于10,能够满足稳定性要求。对T3S,T4S,T5 均进

行了相同分析,稳定性均满足要求。

几何非线性屈曲分析以整体屈曲模态的位移形态作为初始缺陷,以屋顶结构顶点水平位移为屋顶结构高度的1 /500 为基准,重新生成所有点的坐标。利用SAP2000 软件分析时,通过修改单元节点坐标的方式来考虑初始几何缺陷对结构稳定性的影响。计算了三种荷载模式下的非线性屈曲。

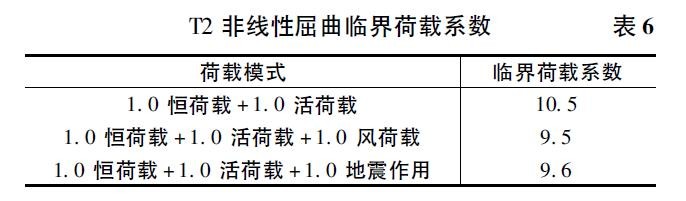

表6 为T2 非线性屈曲临界荷载系数。表6 计算结果表明,结构在1. 0 恒荷载+ 1. 0 活荷载+ 1. 0风荷载下最不利,整体结构的临界荷载系数最小值K = 9. 5 > 5,满足稳定性要求。

4. 1. 3 水平变形的影响

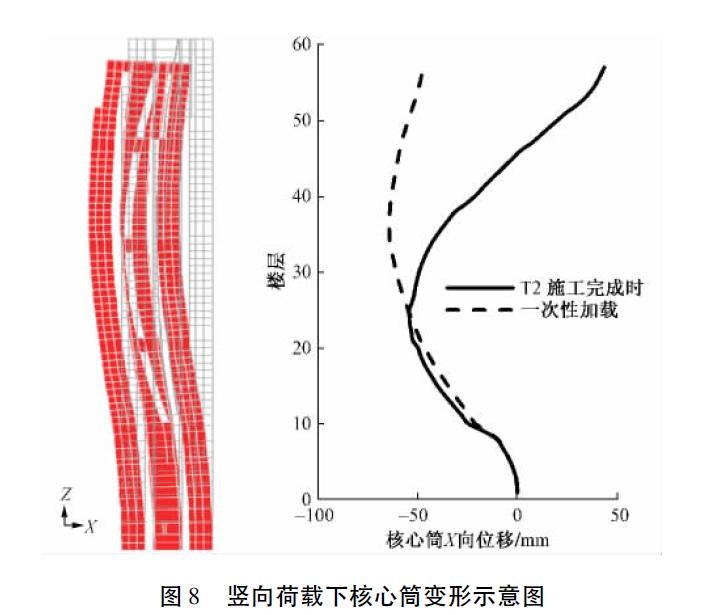

一般立面对称的建筑在竖向荷载工况下的水平变形较小,可忽略不计。由于南塔各塔楼立面不对称曲线的造型,其在竖向荷载作用下会产生一定的水平变形,为了避免塔楼完成时影响塔楼的使用及电梯等的安装使用,在设计中对竖向荷载作用下水平变形进行了分析,供施工过程中纠偏及电梯招标使用,分析结果如图8 所示。设计过程中考虑了施工完成时核心筒在竖向荷载工况下的最大弹性水平变形为50mm,考虑收缩徐变影响,施工完成2 年的徐变变形为30mm,总变形约为80mm,该变形需在施工过程中由承建方增加变形监测及施工过程中的纠偏,同时也提醒电梯分包商注意该变形可能对电梯造成的影响。

4. 1. 4 柱及墙肢拉力分析

由于建筑外立面曲线的不对称性,在不同水准的水平和竖向地震作用下,外框和核心筒可能产生轴向拉力,同时考虑到南塔塔楼结构体系中存在伸臂桁架,此拉力的影响会更加显著。而且随着荷载作用的增加,结构自身重力无法平衡该拉力时会产生净拉力。因此分析了南塔塔楼四个角柱在风、小震和中震标准荷载组合下的轴拉力情况,分析时仅仅考虑了恒荷载的作用,不考虑活荷载的有利因素。分析结果表明,每个塔楼的8 ~ 13 层中不超过2 根角柱在中震下产生了较小的拉力,而出现拉力的楼层的柱为SRC 框架柱,能够满足抗拉承载力的要求。

塔楼立面为曲面,造成结构在竖向荷载作用下就存在较大倾覆力矩,并引起内力重分配,因此分析了墙肢在风、小震及中震组合下的轴力情况。分析结果表明,墙肢在风、小震下未出现拉力,中震下除了个别墙肢在高区的局部楼层出现较小拉力外,截面应力均小于混凝土抗拉强度。

4. 2 平面开洞及立面开洞影响分析

T1,T2,T5,T6 中典型楼层为了满足自然通风、视觉效果等机电及建筑功能要求,在每层的中间都有一块楼板开洞,而且该处核心筒开洞也呈现曲线状,外框梁为隔层布置,将结构体系一分为二,变得较为薄弱。两部分是否能够协同工作对塔楼的安全性起着关键影响,左右半塔联系构件的安全性对塔楼的安全也起着重要作用。因此对开洞处将左右半塔连接的各构件进行了敏感性分析,以确认左右半塔是否能够协同工作,同时对联系构件的承载力进行了复核。

4. 2. 1 联系构件的敏感性分析

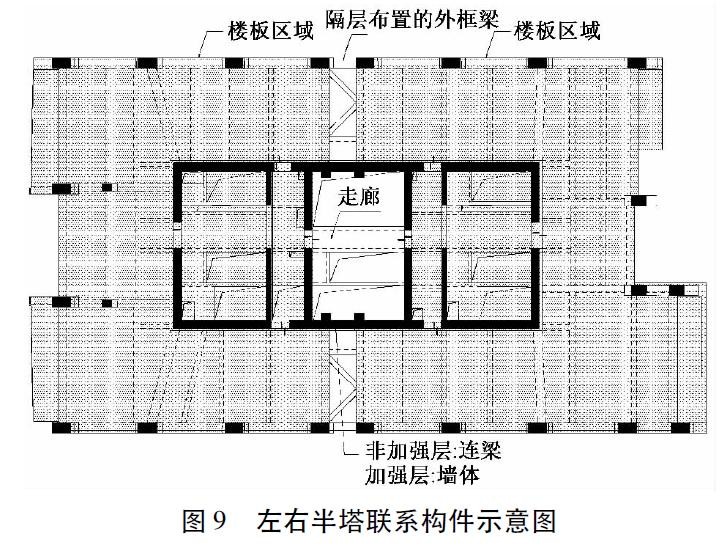

联系左右半塔的构件主要有隔层布置的外框梁、非加强层核心筒连梁、加强层墙体以及中间的小连桥,如图9 所示。

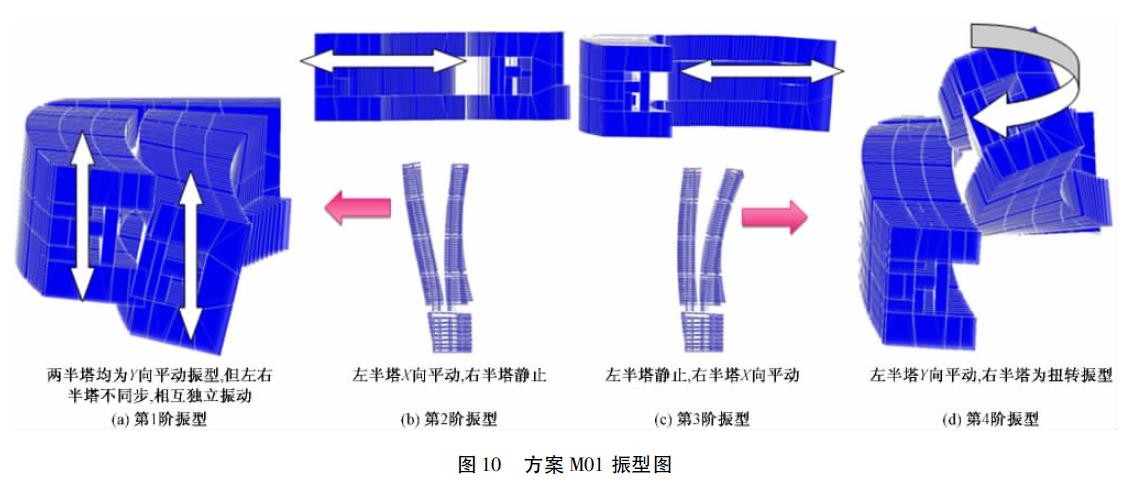

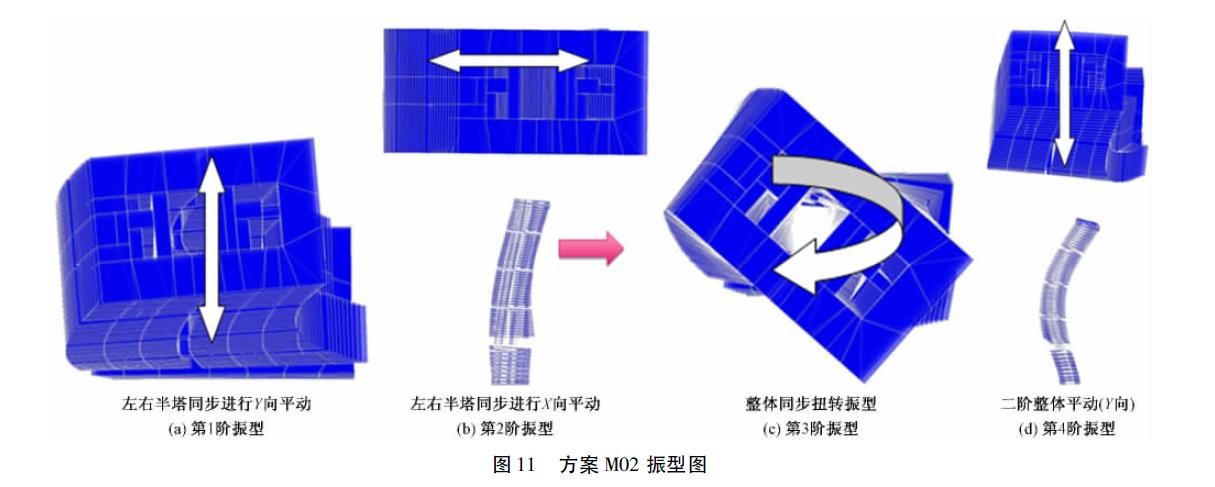

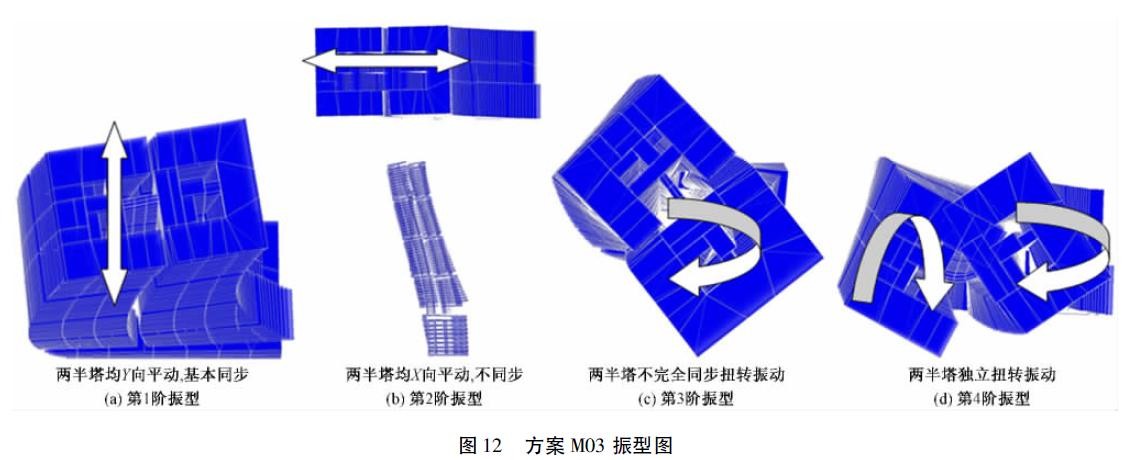

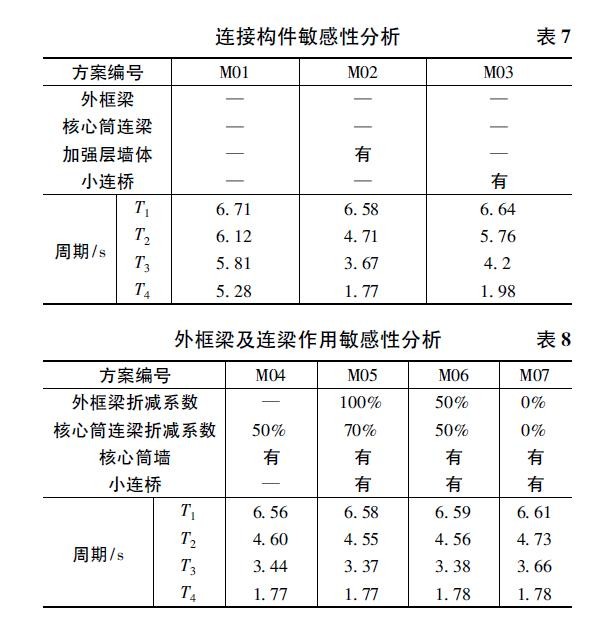

对各个部分的连接作用分别进行了敏感性分析,共取3 个方案如表7 所示,方案M01,M02,M03的前4 阶振型如图10 ~ 12 所示。由计算结果及各振型的对比可以看出,加强层墙体较为重要,在有加强层墙体连接的情况下,左右半塔各主要振型都能够协调工作,未出现相互独立的振型; 而核心筒中间小连桥的作用不明显,在第4 阶振型左右半塔均出现了相互独立的扭转振型。

此外,针对外框梁及连梁折减对刚度的影响也进行了分析( 表8) 。从计算结果可以看出,外框梁及连梁折减对周期有一定影响,但并不是特别明显。

4. 2. 2 联系构件的承载力分析

针对以上对塔楼安全很重要的联系构件,对各构件在各种工况下的承载力进行了分析复核,并且在开洞处隔层添加K 形水平支撑,在核心筒弧形洞口旁边设端柱。

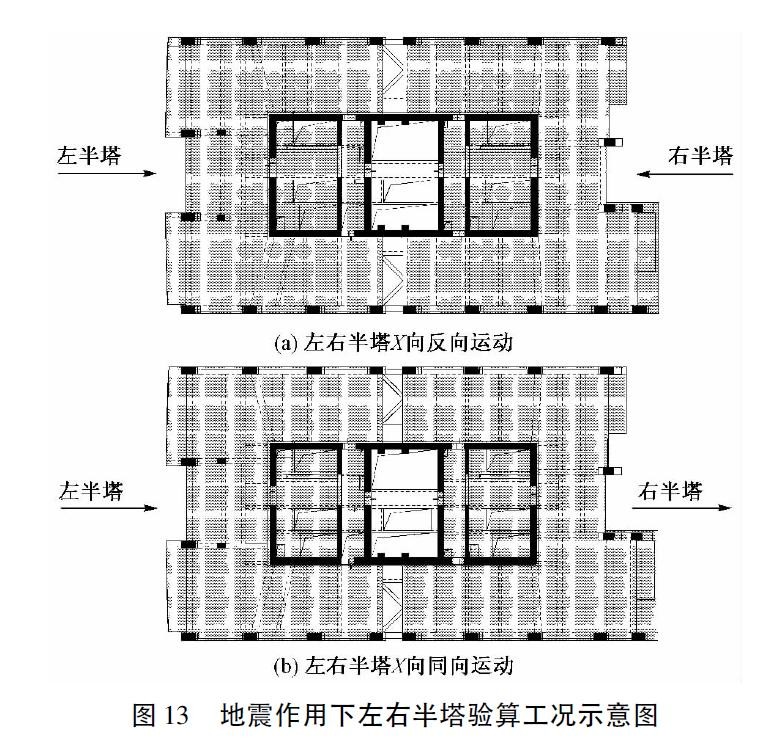

各联系构件进行承载力验算时,考虑地震作用下左右半塔存在相对运动和同向运动等工况( 图13 所示,Y 向同理) ,并且取各工况进行包络设计。

此外,考虑到结构安全性,还补充验算了中震下

联系构件失效结构成为两个独立半塔时的主要抗侧构件( 外框柱、核心筒及框架拉梁) 的承载力。验算结果表明,该工况下构件承载力仍满足相应的性能目标的要求。

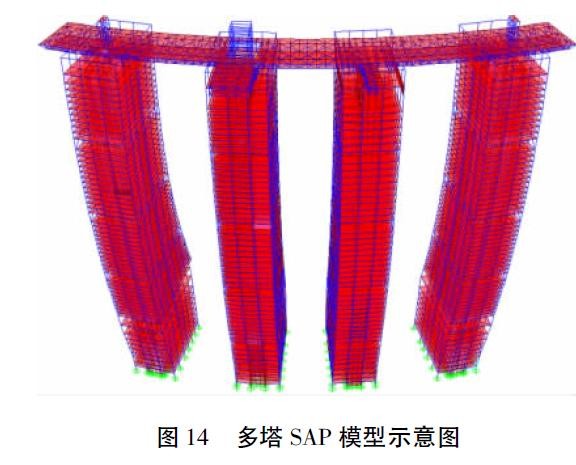

4. 3 顶部连桥对塔楼的影响分析

T2,T3S,T4S,T5 在屋顶由空中走廊( 连桥) 连接在一起,塔楼的动力性能及构件内力可能会产生变化。连桥长约300m,宽30m,采用钢结构体系,与塔楼连接采用摆式摩擦支座进行隔震,设置阻尼器来提高耗能能力并增加舒适性。为了分析塔楼内力的具体影响,设计过程中建立了多塔模型( 图14) ,并与单塔情况进行对比,也对屋顶连桥的支座设计提供参考依据,该部分的设计详见文献[6]。

4. 3. 1 特征值分析

在分析单塔时,尽量将各塔楼之间的动力参数调整得尽量接近,连桥本身为一个整体柔性结构,因此对模态的总体影响不大。由模态分析可知,塔楼的动力特性在前3 阶基本表现为整体运动,第1 周期为沿塔楼弱轴平动,第2 周期为沿强轴平动,第3周期为塔楼整体扭转,但是对于单塔来说还是有平动的成分存在。

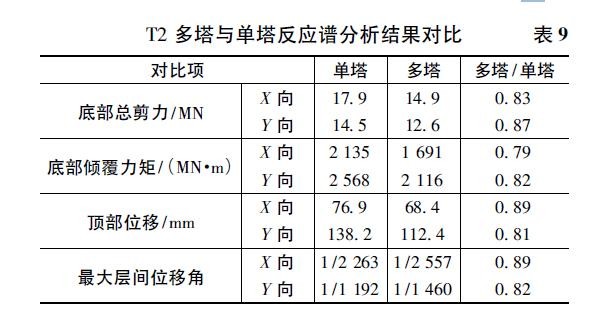

4. 3. 2 多塔与单塔对比

表9 为T2 多塔与单塔的反应谱分析结果对比( T3S,T4S,T5 的结果类似) 。分析表明: 多塔计算结果与单塔计算结果相当,部分多塔模型的塔楼反应略小于单塔模型,因此塔楼设计时可先按单塔设计,最后以时程分析复核,以包络结果进行设计。

5 结论

对于造型独特的建筑,应根据项目的特点进行相应分析,以确保结构的安全性,并尽量达成所需要的建筑效果。以重庆来福士广场南塔设计为例,针对项目特点分析得到如下结论:

( 1) 针对南塔曲线立面引起的P-Δ 效应增加、稳定性及水平变形影响进行了分析,结果表明,考虑P-Δ 效应后周期及变形均有增大,能够满足稳定及安全要求,水平变形能够满足电梯等的后期使用要求。

2) 针对南塔核心筒立面曲线开洞及平面开洞造成的塔楼连接的薄弱带进行了详细分析,核心筒加强层墙体对两部分塔楼协同工作作用明显,另外,外框架梁及连梁也有一定贡献,中部小连桥贡献基本可忽略。在加强层墙体存在的前提下,外框架梁及其他楼层连梁刚度存在刚度损伤时,结构性能影响较小,与仅存在加强层墙体的周期振型基本相同。

( 3) 对南塔进行了单塔及多塔对比分析,在各工况下单塔计算的剪力及变形更为不利,说明空中连桥除了增加塔楼顶部荷载,对塔楼的刚度也有明显贡献; 塔楼施工图设计可采用单塔模型计算结果为主、多塔模型作为校核的方式开展。

参考文献

[1 ] GB 50009—2012 建筑结构荷载规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社,2012.

[2 ] 重庆来福士项目风荷载研究报告[R]. 上海: RWDI,2013.

[3 ] 奥雅纳工程顾问. 重庆来福士广场项目结构超限抗震审查报告[R]. 2014.

[4 ] GB 50011—2010 建筑抗震设计规范[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.

[5 ] JGJ 3—2010 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

[6 ] 刘志刚,侯悦琪,朱立刚,等. 重庆来福士广场空中连桥减隔震设计[J]. 建筑结构, 2015, 45( 24) : 9-15.

注:本文转载自建筑结构《重庆来福士广场南塔结构设计》作者:韩小娟, 朱立刚, 涂望龙, 梁金铜, 王隽,仅用于学习分享,如涉及侵权,请联系删除!