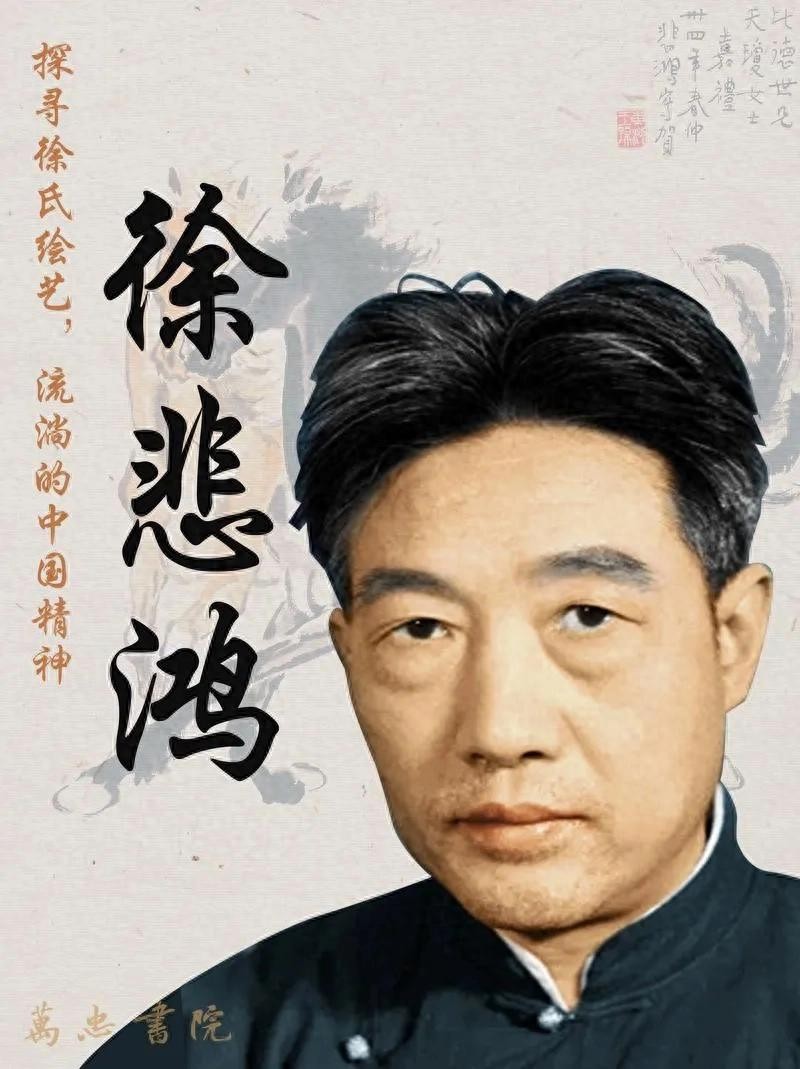

徐悲鸿:用画笔书写传奇与梦想的艺术巨匠

在中国现代艺术史上,徐悲鸿无疑是一个璀璨的名字。他以其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,不仅改变了中国绘画的面貌,也为后来的艺术家们指明了方向。徐悲鸿不仅是一位杰出的画家,更是一位充满激情与理想的教育家和艺术改革者。本文将带您走进这位艺术大师的生平故事,探索他如何用画笔描绘出一个个动人的传奇。

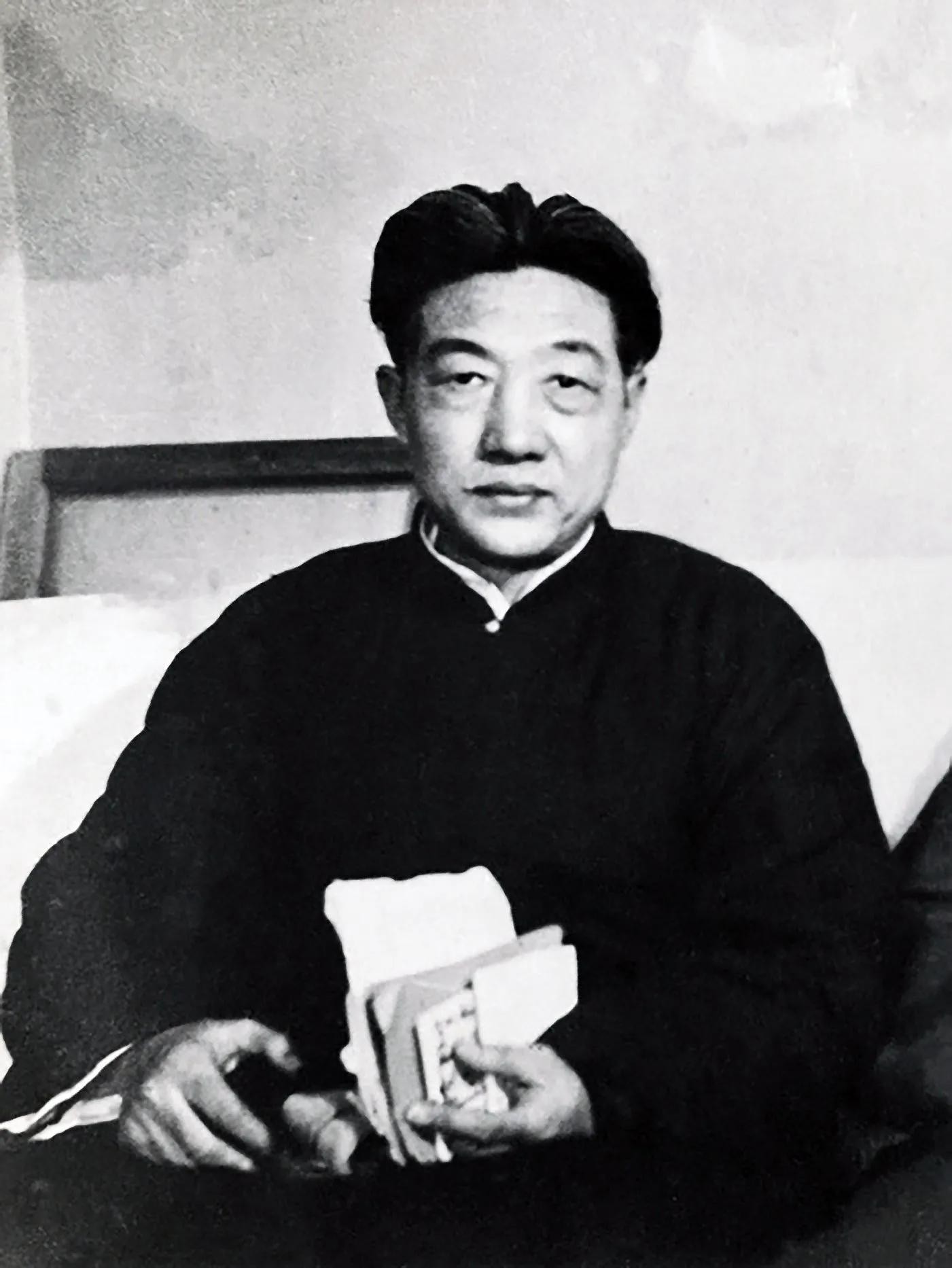

徐悲鸿,原名徐公钦,生于1895年,江苏省宜兴市的一个书香门第。自幼受到家庭文化的熏陶,他对艺术产生了浓厚的兴趣。徐悲鸿的父亲是一位书法家,他的母亲则是一位热爱绘画的女性。在这样的家庭环境中,徐悲鸿从小便开始接触书法和绘画,奠定了他日后艺术成就的基础。

1910年,徐悲鸿考入了上海美术专科学校。在这里,他接受了系统的艺术教育,学习了西方绘画技法和理念。为了追求更高的艺术造诣,徐悲鸿于1919年赴法国留学。在巴黎,他不仅学习了西方绘画的技巧,还深入了解了西方艺术的历史与文化,这段经历对他的艺术风格产生了深远的影响。

在法国,徐悲鸿受到许多艺术家的启发,尤其是印象派和现实主义画家的作品深深吸引了他。他在巴黎的学习经历使他掌握了油画的技法,并对素描有了更深入的理解。然而,徐悲鸿并没有完全迷失在西方艺术的潮流中。他始终铭记自己的文化根基,努力将西方的艺术技巧与中国传统艺术相结合,形成了自己独特的艺术风格。

1927年,徐悲鸿回到中国,开始了他的艺术创作和教育生涯。他在国立艺专任教,培养了大批优秀的艺术人才。在教学中,他强调基础训练和实践,鼓励学生们大胆创新,追求个人风格。他的教育理念不仅影响了无数学生,也为中国现代艺术的发展奠定了基础。

徐悲鸿的艺术成就主要体现在他的画作上。他以马为主题的作品尤为著名,展现了他对生命与力量的深刻理解。徐悲鸿的《奔马图》系列,以生动的笔触和强烈的表现力,传达了对自由与力量的向往。画中的马不仅是动物的描绘,更是他对人生理想的象征。

徐悲鸿的作品不仅仅局限于马,他还创作了许多以人物和风景为主题的画作。他的《愚公移山》通过生动的形象传达了中国人民不屈不挠、勇往直前的精神,深受观众喜爱。此外,他还积极参与社会活动,用艺术呼唤人们关注社会现实,反映时代的变迁。

抗日战争期间,徐悲鸿积极参与抗战宣传工作。他用画笔记录下战争的残酷与人民的苦难,创作了一系列反映战争题材的作品。徐悲鸿的《抗战胜利图》生动描绘了中国人民团结一致、奋勇抗敌的精神,激励了无数人投身抗战事业。

在艰苦的岁月中,徐悲鸿不仅是艺术家的代表,更是民族精神的象征。他通过艺术表达了对国家和人民的深切关怀,展现了一个艺术家应有的责任感和使命感。在这个特殊的历史时期,徐悲鸿用他的画笔,谱写了一曲壮丽的爱国主义之歌。

徐悲鸿在1940年代末期回到上海,继续他的艺术创作与教育工作。他不仅是一位杰出的画家,更是一位热心的艺术教育家。他致力于推动中国现代艺术的发展,倡导中西艺术的融合,培养了一批又一批优秀的艺术人才。

1953年,徐悲鸿因病去世,享年58岁。尽管他离开了人世,但他的艺术成就与教育理念却永远留在了人们的心中。他的作品被广泛收藏,影响着后来的艺术家和艺术爱好者。徐悲鸿的艺术风格与思想,成为了中国现代艺术史上的重要一环。

徐悲鸿的一生,是一部充满传奇与奋斗的艺术史。他用自己的才华与努力,改变了中国绘画的面貌,推动了艺术的进步。徐悲鸿的故事,不仅是一个艺术家的成长历程,更是一个时代的缩影。他的作品中蕴含着对生命的热爱与对人性的思考,展现了艺术的力量与人文精神。

在今天,我们依然能从徐悲鸿的作品中感受到那种激情与力量。他的艺术不仅仅是画布上的色彩,更是对生活的热爱与对理想的追求。徐悲鸿用他的画笔,描绘了一个个动人的故事,留给后人无尽的思考与感动。