难以置信!印度月球车疾驰,玉兔号972天仅行118.9米,技不如人?

前言

在浩瀚的宇宙中,月球是地球最近的邻居,也是人类探索太空的重要目标。近年来,中国和印度这两个亚洲大国在月球探索领域都取得了显著成果。其中,中国的玉兔号和印度的Pragyaan月球车成为了人们关注的焦点。那么,这两款月球车究竟有何不同?谁又更胜一筹呢?

正文

中印月球车大比拼:玉兔号VS Pragyaan

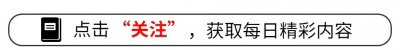

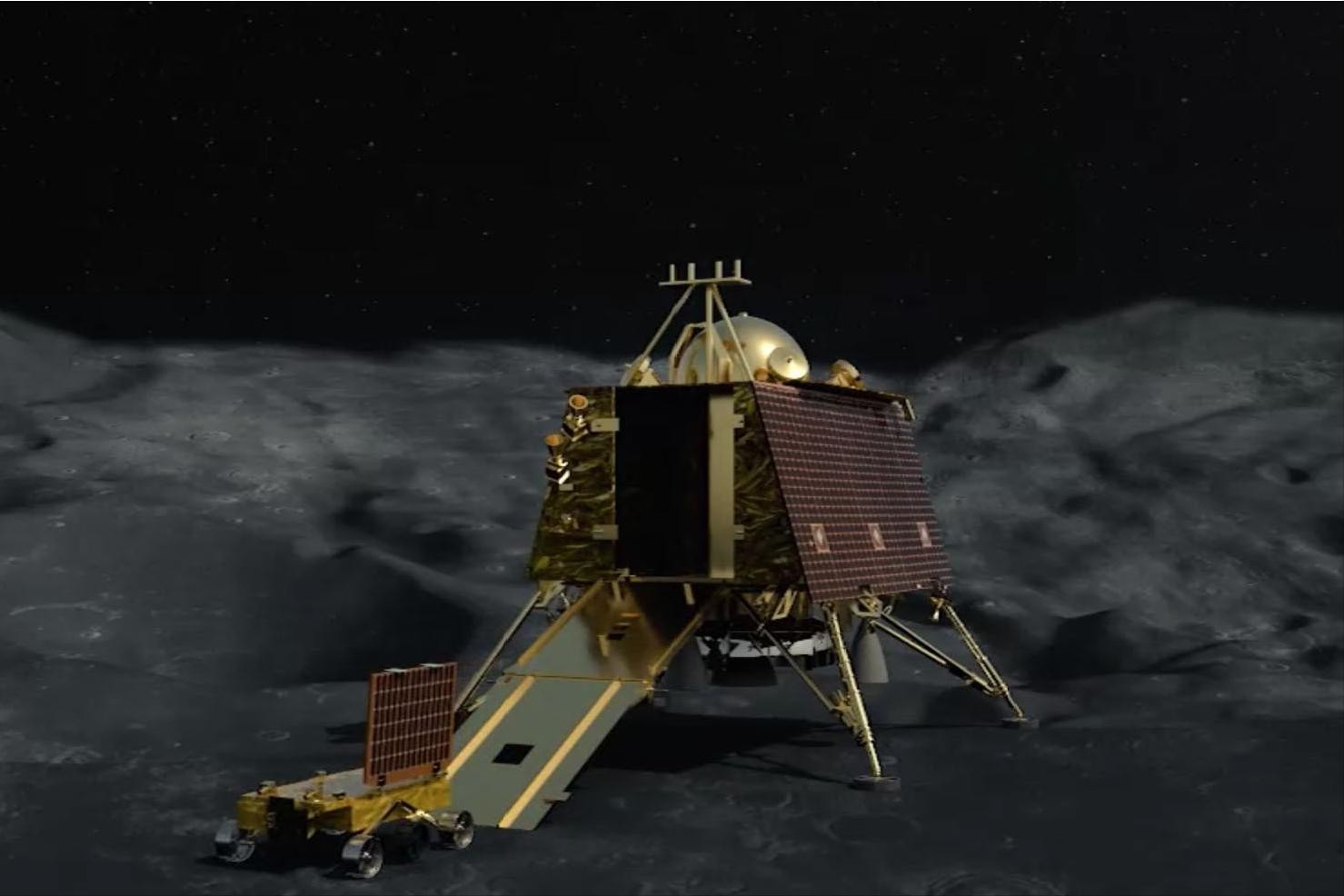

首先,我们来看看玉兔号。作为中国首辆月球车,玉兔号于2013年成功登陆月球,开始了它的探月之旅。在长达972天的月球生活中,玉兔号行驶了118.9米的距离。这个数字看似不起眼,但要知道,月球的环境极为恶劣,温差巨大,辐射强烈,玉兔号能在这样的环境下稳定工作,已经是一项了不起的成就。

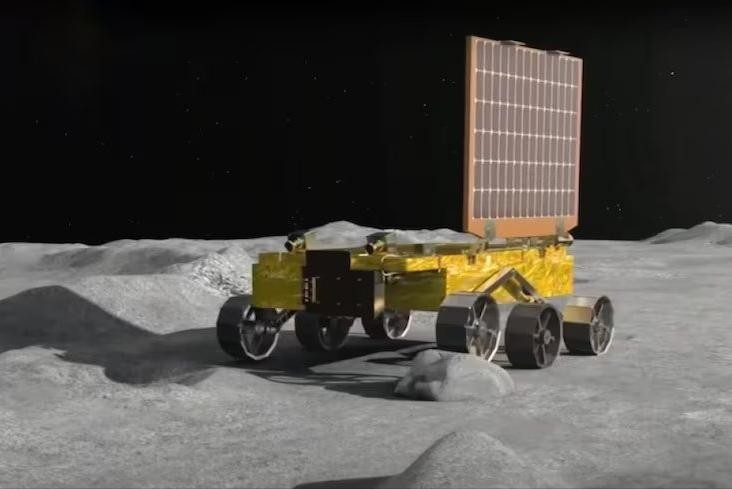

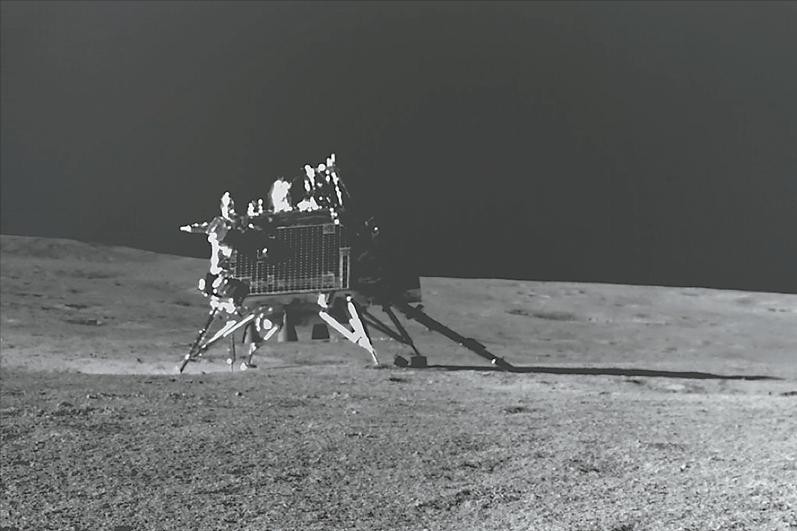

相比之下,印度的Pragyaan月球车则显得“短小精悍”。它于2023年8月成功着陆月球,并在短短一天内行驶了8米。这个速度虽然比玉兔号快,但考虑到Pragyaan的主要任务是探测月球南极的水冰资源分布情况,这样的速度也在情理之中。

然而,我们不能仅凭行驶速度来判断两款月球车的优劣。事实上,玉兔号和Pragyaan在设计和任务目标上存在着显著差异。玉兔号是一款具有全方位科学探测功能的综合性航天器,它的目标是对月球的地质、矿产和水资源进行全面、系统的勘察。而Pragyaan则更侧重于月球南极水冰资源的探测,为未来的月球基地选址提供数据支持。

因此,我们不能简单地将玉兔号和Pragyaan进行直接比较。它们各自承载着不同的使命,都在为人类探索月球的事业贡献力量。当然,这并不意味着我们不能从中发现一些有趣的现象和值得探讨的问题。

技术水平的迷雾:表面数据下的真相

在公众眼中,玉兔号与Pragyaan的行驶数据似乎揭示了两国在航天技术上的差距。一时间,关于“中国技不如人”的言论甚嚣尘上。然而,这种简单的对比真的能够反映两国航天技术的真实水平吗?

事实上,行驶数据只是月球车性能的一个方面,它并不能全面反映一个国家在航天技术上的综合实力。例如,玉兔号虽然行驶距离相对较短,但它在月球上进行了大量的科学实验和探测任务,为人类对月球的认知提供了宝贵的数据。而Pragyaan虽然行驶速度较快,但其主要任务相对单一,且面临着月球严寒环境的巨大挑战。

此外,我们还需要考虑到两国在航天领域的发展历程和投入情况。中国航天事业起步较晚,但近年来发展迅速,已经取得了举世瞩目的成就。而印度虽然在某些方面取得了进步,但整体上仍与中国存在一定的差距。因此,我们不能仅凭一次月球车任务的表现来评判两国的技术水平。

当然,我们也不应该否认印度在航天领域的努力和成就。Pragyaan月球车的成功着陆和行驶证明了印度在航天技术上的实力和潜力。同时,我们也应该看到,航天技术是一个复杂而庞大的系统工程,需要长期的积累和投入。只有不断地探索和创新,才能推动航天事业的持续发展。

中国航天的严谨与精度:精益求精的追求

说到中国航天,不得不提的就是其严谨与精度的追求。这种追求不仅体现在玉兔号月球车的设计和制造上,更贯穿于中国航天事业的整个发展历程。

回顾中国航天的起步阶段,我们可以发现,尽管当时面临着诸多困难和挑战,但中国航天人始终秉持着严谨、细致的工作态度,力求在每一个环节都做到精益求精。这种精神在东方红一号的发射过程中得到了充分体现。当时,中国还没有一个卫星轨道计算方面的专家,但科学家们凭借着扎实的数学功底和不懈的努力,成功地将东方红一号送上了太空。这一成就不仅展示了中国航天的实力,更彰显了中国航天人的严谨与精度。

随着航天事业的不断发展,中国航天人对精度的追求也越来越高。在长征二号F运火箭的安全评估中,中国航天人将精度提升到了国际先进水平;在大力矩稀土永磁电机的制造中,他们实现了转速的万分之一度每秒的精确控制。这些成就的背后,是中国航天人无数个日夜的辛勤付出和不懈追求。

正是这种精益求精的精神,推动了中国航天事业不断向前发展。如今,中国已经拥有了完整的航天工业体系,取得了包括载人航天、月球探测、北斗导航等在内的多项重大成就。这些成就的取得,离不开中国航天人的严谨与精度追求,也离不开他们对航天事业的热爱和执着。

大国工匠的铸就:中国精度的力量

在中国航天的发展历程中,我们不得不提那些默默奉献的“大国工匠”们。正是他们,用精益求精的工匠精神铸就了中国航天的辉煌成就,也展现了中国精度的力量。

这些大国工匠们,或许并不为大众所熟知,但他们在航天领域的贡献却是举足轻重的。他们或是在火箭发动机研制中精益求精,或是在卫星制造中追求极致精度,或是在航天测控网建设中不断创新突破。正是这些工匠们的努力,让中国航天在技术上不断取得新突破,也让中国精度在国际上赢得了广泛认可。

值得一提的是,这些大国工匠们不仅具备扎实的专业知识和技能,更有着对航天事业的热爱和执着。他们深知,航天技术是一个高风险、高投入的领域,稍有差池就可能造成无法挽回的损失。因此,他们始终保持着高度的警惕性和严谨的工作态度,力求在每一个环节都做到万无一失。

正是有了这些大国工匠们的付出和努力,中国航天才能在国际舞台上崭露头角,成为一支不可忽视的力量。他们的精神和成就,不仅是中国航天的骄傲,更是整个中华民族的骄傲。

展望未来:中国航天科技的无限可能

随着科技的不断进步和人类对太空探索的不断深入,中国航天科技的未来充满了无限可能。

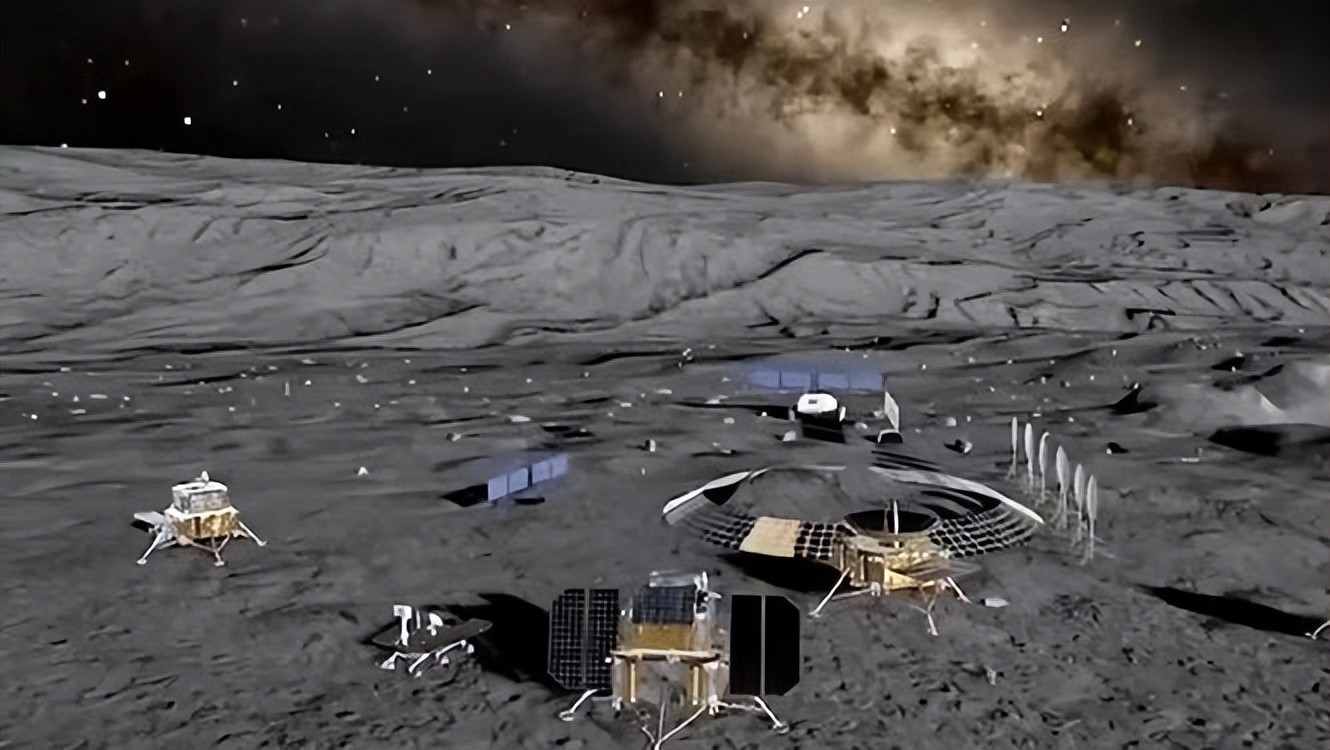

首先,我们可以预见的是,中国将继续在载人航天、月球探测、火星探测等领域取得更多重大突破。随着长征系列火箭的不断升级和完善,中国将有能力将更多、更重的航天器送入太空,为人类探索宇宙提供更多可能。

同时,中国还将加强与国际航天领域的合作与交流,共同推动全球航天事业的发展。通过与国际合作伙伴的紧密合作,中国将能够学习到更多先进的航天技术和管理经验,进一步提升自身的航天实力。

此外,随着商业航天市场的不断发展壮大,中国航天企业也将迎来更多的发展机遇。未来,我们有望看到更多中国制造的卫星、火箭等航天产品走向国际市场,为全球用户提供更加优质、高效的服务。

当然,我们也应该清醒地认识到,航天事业是一项长期而艰巨的任务,需要持续投入和不断创新。在未来的发展过程中,中国航天人还需要继续保持严谨、细致的工作态度,不断提升自身的技术水平和创新能力,以应对日益复杂的太空环境和挑战。

总之,中国航天科技的未来充满了无限可能和挑战。我们有理由相信,在全体航天人的共同努力下,中国航天事业一定能够取得更加辉煌的成就,为人类探索宇宙、实现太空梦想做出更大的贡献。